コラム No.27-97

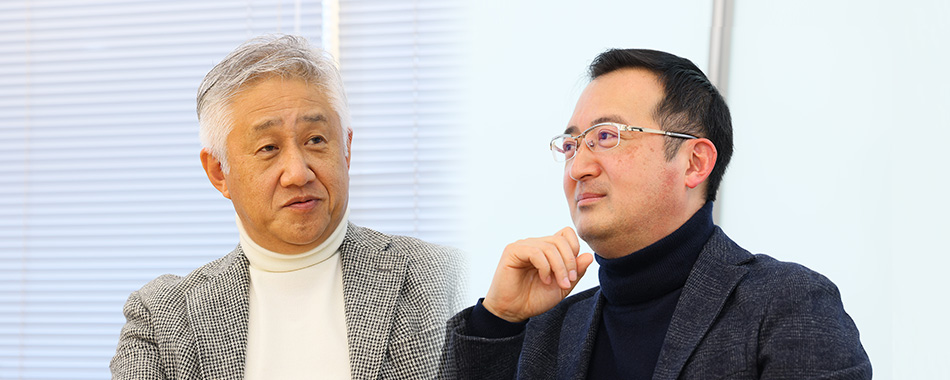

コラム No.27-97秋葉淳一のトークセッション 第2回 Teachme Bizでマニュアルからその先へ株式会社スタディスト 代表取締役CEO 鈴木悟史 × 株式会社フレームワークス 会長 秋葉淳一

公開日:2024/05/30

マニュアル化できる仕事と付加価値の高い仕事

鈴木:業務プロセスを徹底的に見直し、業務プロセス自体が生産性の高い状態を保っている会社、かつ、眠れる労働力を活かせる会社が生き残っていきます。 もはや「今までずっとやってきたから」と言っている場合ではありません。すでに外資企業が日本に工場を建てる時代になっています。

秋葉:外資が来たら変わらざるを得ません。物流センターで言えば、衝撃的だったのは、やはりアマゾンです。当時日本で使われていたWMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)とアマゾンの方式とは、実はまったく違うものでした。今でこそ、日本でもAGV(Automatic Guided Vehicle:無人搬送車)が棚を運んできますが、その前段階では人がピッキングして回っていました。そのときからすでにアマゾンの方式は1指示1作業で、端末にその都度1個の指示が出ます。例えば鈴木さんが現場に行くと、端末が渡されて、端末に「何番の棚に行け」と出る。そこに行くと本棚にたくさんの本があって、端末に「○○という本を取れ」と出る。探して、取って、バーコードをピッとすると、「次は何番の棚に行け」と出る。その繰り返しです。

当時の日本は、それが紙なのかハンディ端末に出てくるかは別にして、イメージ的にはピッキングリストのような感じでした。20~25行ぐらいの棚番と商品名が書いてあるものを渡されるわけです。長く働いている人にとっては、それが効率的なのですが、着任したばかりの人は、どこに何があるかわかりませんし、効率的な動きを理解するまで時間がかかります。

15~16年前はまだ、1指示1作業よりも日本のやり方の方がいいのではないかと言われていました。しかし、1指示1作業は新しい人、不慣れな人が来ても、一定以上の生産性が必ず担保されるので、このほうが効率的です。規模によって差はありますが、1指示1作業は業務が標準化されています。日本式は業務プロセスが属人化していることが多く、標準化という点においてはできていません。

鈴木:そのような1指示1作業のシステムについて話すと、日本人が必ず言うのは「もし……」という言葉です。「もしこんなことが起きたら……」と言って、結局やらなくなってしまう。

秋葉:1指示1作業は単純明快で、考えなくていいわけです。

鈴木:そのほうがいいですよね。それで給料が高ければそっちに行きますよ。今は、1指示1作業は理解されているのですか。

秋葉:今では当たり前です。ロボットに指示を出そうと思ったら、1指示1作業です。それをまとめて渡すのは人間だからできることで、つまり人間依存しているということです。それこそスポットワーカーや海外の方たちに来てもらって、テンポラリーで仕事をしてもらおうと思った時、どちらのやり方がいいか答えは簡単です。

鈴木:そのほうがロボットの導入も簡単です。スーパーの例のように、固定的に雇える時代は終わって、さまざまなものがそうなっていくでしょうね。

秋葉:だからこそ人依存ではなく、生産性や効率性を考えたときには、人間のパワーもリソースとして整理をし、「誰か」ではなく、「それだけのリソースをどう確保するか」という発想のほうがいいと思っています。

鈴木:間違いないですね。そうしないと生き残っていけません。

秋葉:新入社員に入ってもらうのはいいことだと思うのですが、その一方で、「その人が会社の中で成長してパフォーマンスを上げ続けてくれるのであれば」という前提があるような気がします。では、今の日本の企業がそれに応えられるのか、頑張ってくれる人に応えられるのかというと、難しいと思います。そうであれば鈴木さんがおっしゃるように、働く側からすれば、会社を変えてステップアップしていったほうがいいですよね。

鈴木:あるメディアに「最大のリスキリングは転職だ」と書いてあって、すごく納得しました。

秋葉:副業という言い方もありますが、私は違和感を持っています。時間をどう使うか、自分で決められる時代になりつつあります。会社側から見れば、仕事ができる環境を整えられるところにしか、労働力の確保はできないのではないかと思います。

鈴木:そういう時代になっていくでしょうね。生産性が上がり、空いた時間ができたとき、サボるのではなく、その時間をマニュアル化できないことに使ってほしいと思います。生まれた余力を次に再投資する。そんなふうに複利的に効果が生まれていくといいと思います。

秋葉:効率が上がると時間の貯金ができるので、その貯金をまた次に活用する。お金だけでなく時間という有限のリソースをどう使うかを、企業も、個人も考えていくべきだと思います。

鈴木:今後AIがデスクワーカーの領域に入っていくと、新たな労働人口がまた生まれることになり、デスクワーカーは人余りすると考えられます。人は余っているところから足りないところに流れていきます。

付加価値を生んでいるところに人を回さないといけません。労働生産性の分母は労働量、分子は付加価値なので、デスクワーカーの人たちはAIによって労働移動を迫られることになります。より均衡している賃金であれば、ノンデスクワーカーになる可能性もあります。私はそこに注目しています。人が移動することは私たちのビジネスチャンスです。

メガトレンドとしては人が減っていき、奪い合いになる。生産性の低い企業からより生産性が高い企業へと人が移動する。もう一つが、デスクワーカーの領域で余った人たちの労働移動です。今後この二つの大きなメガトレンドが起きることになるでしょう。その時に賃金が上がっていないと流れないので、今賃金を上げようとしているのは良いことだと思います。

秋葉:常に賃金を上げようと努力するべきです。今まではどちらかというと抑えようという動きでしたが、グローバルで考えて、賃金を上げても大丈夫な仕組み、企業づくりをしていくという発想にしないと、これからの経済発展は無理だと思います。

鈴木:そこにカンフル剤として1本打ち込まれたのが、TSMCに代表される外資の日本への進出なのでしょう。外資は賃金を一気に上げますから、大きな影響がありますね。

秋葉:今までの発想ではどうしようもありません。今はロボットをけっこう入れていますが、それでもひとつのセンターで数百人の働き手の移動が起こるでしょうね。

また、今までの物流施設での主な働き手は社員よりもパートさんが主でした。社員として雇われると関係ないのですが、パートさんの場合、配偶者控除と配偶者特別控除の範囲内で働きたいという人が多く、年収103万円、あるいは130万円の壁の問題があります。賃金を上げようと言っているのに、そこに線を引くわけですから。単価を上げると、労働時間を減らさざるを得ませんので、そこには新たな労働力が必要になるわけですから、経営者としてもどうにもならないことです。

鈴木:おかしいですよね。

秋葉:ここ数年の時給単価は、東京近郊の物流施設で2割ぐらい上がっていて、それで余計にまた人が必要になります。配偶者控除と配偶者特別控除の金額が、なぜ賃金と連動しないのかよく分からないです。

鈴木:そうした制度も含めて変わっていくのでしょうね。面白い時代になりますね。動きが激しくなって、その波に乗っていければ楽に立てそうです。

マニュアルで会社の仕組みそのものを変えたい

秋葉:「今までの延長線上ではない」という気づきを与えることも、動画マニュアルでできるような気がします。人伝えに教えられた人たちは、過去の人たちの真似をしてきました。一方で、動画によって知識や何かを得る世代がどんどん増えています。直接人から伝えられなくても、映像から得られる知識が当たり前の人たちが増えてくると、新しいことだと思わずにやれることも一気に増える気がします。

鈴木:その通りだと思います。山本五十六の「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」という言葉があります。その「やってみせ、言って聞かせて」で手順を見せて、「やってみなよ」とさせてみて、「いいね」と言ってほめて育てる。毎回そんなことをやる時間はないので、Teachme Bizのようなものを使って繰り返し教えていく。この「言って聞かせて」を「毎回教えるのは嫌なんだけど」ということが多くの会社で起きています。それを変えたらいいのです。

秋葉:やり方を変えること自体にハードルが存在しているので、変えるのではなく、「こういうやり方もある」というところから入るほうが効率はいい。スタディストさんが2分ぐらいの動画を配ったのと同じで、「こっちのほうがいいじゃん!」となっていくと思います。

鈴木:どんどん拡散していかないといけないですね。一部分だけを切り取ると「本当に効果が出るの?」という議論になるので、もう1段階上に行く必要があります。Teachme Bizがどれだけインパクトを持つのか、私がもっと見せていかないといけない。例えば、子会社のStudist Thailandでは、バックオフィスを1年しか経験させません。業務に飽きて、転職していってしまうからです。だから転職するものと捉えて、バックオフィス業務はすべてTeachme Bizでマニュアル化されています。入社したらまずマニュアルを見てやってみて、おかしいと思ったところは直してもらう。これを1年間しかやりません。1年やるとTeachme Bizを使いこなせる人材が育つので、次は営業に行ったり、カスタマーサクセスに就いたりする。それでまた新しい事業にあたります。タイのオフィスには、バックオフィスの固定スタッフはいません。これはすごいことです。

秋葉:法律的には原則2週間前に辞めると言えばいいことになっています。ただし慣習的には1カ月以上前に言って、引き継ぎをしています。ある日突然レイオフされるような世界観からするとあり得ないことです。引き継ぎのために1カ月いるのはダブルカウントになるので、コストをかけて引き継ぎする状態自体がおかしいですよ。

鈴木:タイで実験的に、前任者の引き継ぎ支援をトライアルで1社やってみました。Teachme Bizにすべて落とし込むまではいっていませんが、前任者がやっていたことをインタビューベースで洗い出し、整理しました。後任者にそのリストを引き継ぐだけで数字的にはよくなっています。それもやってない時点で生産性は低いままです。

また、毎回口頭で言っても人間は忘れてしまうのに、後任者が聞いていないでは困ります。3年、5年で同じことが繰り返されていて、本当に無駄です。一度洗い出して進化のベースを作ったほうが後任者の精神衛生上もいいでしょうし、抜け漏れもありません。進化していくベースがあれば、手順が変わってもそれに沿ってサクッと更新できます。人間は言い訳する生きものなので、面倒くさいとやらないですよ。

秋葉:バックオフィスを固定しないのは面白いですね。

鈴木:すごくいいですよ。バックオフィスでの1年間を乗り切れば、その後に営業やCSなど付加価値が高いところにキャリアアップができます。タイにはマニュアルに価値があると思っていない人も多いのですが、その1年間で考えが変わります。マニュアルがあることによってどれだけ働きやすいかを知れば、営業ができますよ。

秋葉:それは個人で見てもそうですね。自分がやっていることをきちんといつでも渡せる状態にしておけば、キャリアアップできますよね。空き時間に他のこともできるわけです。

鈴木:前職で上司から言われたのは、「次のステップに行きたかったら、自分のコピーを早く作れ」ということです。「そうしないとお前は固定化するぞ」と。固定化は絶対に嫌だと思いました。一方で「俺のものだ」としがみつく人もいて、バックオフィスなどは特にそうです。

秋葉:キャリアパスの考え方を、会社側も個人ももう一回見直したほうがいいですね。

鈴木:そういう意味ではタイで徹底的にやって良かったです。タイの事例動画を見せると、「こんなやり方があるんだ!」とお客様がハッとします。感じてもらうことでやってみようかという初動が生まれます。ただしマニュアルは手段の話なので、「会社全体の仕組みを変えていかないとやばいですよ」と、その先も提案します。動画で見せているのは手段であって、経営としてどう変わるのかアピールしなければならないというのが最近の気づきです。

秋葉:マニュアルという言葉に対するイメージと、その役割は大きく変わってきますね。

鈴木:全然違います。組織をどう動かすかの話です。動画マニュアルの業界でもいろいろ言われていますが、正直そこは見ていません。手段は何でもよくて、何のためにやらなければいけないのか。その時に付帯するソフトウェアだけではないサービスが必要です。端末がないから、作る人がいないから、作るのが大変だからなど、ブレーキはたくさんあります。だから私はAIの力を活用して、人力でのマニュアル作成をなくそうと考えています。そうすれば作る時間がないという言い訳はできないので、お客様のできない理由を減らす要素の一つになります。マニュアルを作るのが大変であれば自動化できます。端末がないのであればレンタルができます。

秋葉:気づいたらまっすぐ進むしかなかったと、そうなりますね。チャットGPTを見ても、今時点でもすごいですが、私が一番驚くのは進化のスピードです。今はできていないことが1年後には当たり前のようにできていたりするわけです。それをどう活用するか。ルーティンワークをしている人はその恐怖をもっと感じるべきです。1年後安泰だと思っていても分かりませんから。

鈴木:もっと余剰時間を作って、今自分が持っていないものを取りに行く時間を増やさないと行き詰まりますよ。

秋葉:自分が立ち止まっている間にAIが猛スピードで進化していくわけですから、怖いと思ったほうがいいです。

鈴木:私はAIが取れない情報を取りに行くことを意識しています。ベトナムやタイに毎月行っているのは、人と人との会話の中に、情報としてWeb上にコンテンツ化されていないものがあるからです。それを先に取りに行って、そこから動かしていくほうが勝てると私は思っています。Webで調べてレポートにすることもできるので、現場に行くように言っても面倒くさがる人はいます。でも違うのですよ。現場に行って得た情報から、そこにある課題や問題を解消するために何ができるかが大事で、現場に入ると全然違います。だからメンバーにもなるべく現地に行って、目の前に見せて、違いを体験してもらうことを心がけています。ベトナムに全然行かなかったメンバーが一度行くと「ベトナムすごいいいぞ」と言っているのを聞いて、現金だなと思ったりもしますが(笑)。人間は自分で自覚しないとこうも動かないものなのだなと。

秋葉:気づいていないこともあるでしょうし、気づいてもその後変われない人も大勢います。気づけて変われたのであれば良しですよ。それがまた周りに伝播していって、その人がアーリーアダプターのような役割をしてくれるのであれば、もっといいですね。